Феоктистова Т. В., психолог

Проблема маскированных депрессий является одной из наиболее сложных и актуальных в современном мире. По данным ВОЗ (2022), от маскированной депрессии страдают около 7-10% взрослого населения в мире. В России, по данным Росстата, число таких пациентов составляет около 8 миллионов человек, причем большинство из них не получают адекватной психологической помощи. Российское исследование, проведенное в 2022 году НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, подтвердило, что 35% пациентов, обратившихся с жалобами на хронические боли, страдали маскированной депрессией.

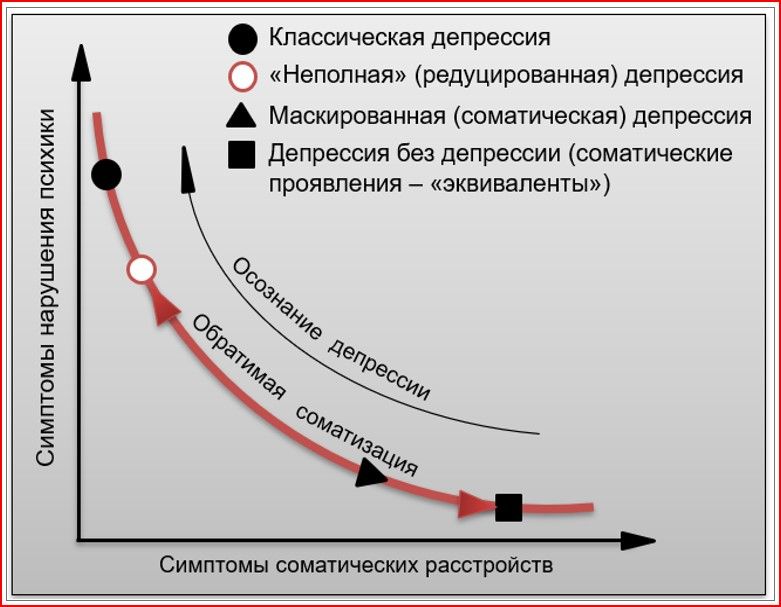

Маскированная депрессия (также известная как скрытая, соматизированная, ларвированная, латентная, вегетативная депрессия и «депрессия без депрессии» или депрессия истощения) – это особый вид депрессии, при котором выраженность эмоционального компонента депрессии минимальна. При таком виде депрессии на первый план выходят соматические, вегетативные, соматовегетативные проявления (маски) депрессии.

Маскированная депрессия – это связующее звено между психическими болезнями (эндогенными, включая классическую депрессию) и психосоматическими заболеваниями.

Для классической депрессии характерны подавленность, тоскливое настроение, заторможенность, а также изменения соматического тонуса. Если выраженность психических депрессивных нарушений уменьшается, исчезает заторможенность, наблюдается неполная (редуцированная) депрессия.

По мере смещения центра тяжести проявлений депрессии в сферу соматических симптомов, когда физические боли и неприятные ощущения выходят на передний план в клинической картине заболевания, а психическая составляющая уходит на второй план, речь идет о маскированной, скрытой под соматической маской депрессии.

Когда соматические расстройства, заполнив собой всю картину депрессии, звучат настолько мощно и убедительно, психическое (депрессивное) состояние уже не выявляется и не осознается больным. На этом крайнем полюсе скрытой депрессии располагаются эквиваленты депрессивных проявлений, в которых обнаружить депрессивные расстройства врачам чрезвычайно трудно, или не удается совсем. Именно эти состояния были названы депрессией без депрессии (или «улыбающейся» депрессией).

Термин «маскированные депрессии» впервые ввел в литературу в 1973 г. P. Kidholz. Эти состояния описывались ещё в прошлом веке. Falret (1878, 1879) считал их смягченной формой циркулярного психоза. Kahlbaum (1889) отнес эти рудиментарные формы циркулярного психоза к циклотимии. На соматические симптомы у больных с маниями и меланхолиями указывали Pinel и Esquirol. Я. А. Анфимов (1899) называл маскированные депрессивные состояния периодической ленью. С. В. Каннабих (1914) отнес эти состояния к циклотимии, обозначив их как «эквиваленты депрессивного приступа». Терапевт Д. Д. Плетнев (1927), описывая больных с периодически возникающим ожирением, указывал на то, что ожирение является не сопутствующим, а основным проявлением депрессии. Он обозначил эти состояния как соматическую циклотимию. В литературе можно встретить и другие названия маскированных депрессий: циклосомия (Е. Е. Краснушкин, 1960), аффективно-депрессивный эквивалент (Ю. В. Каннабих, 1914), соматический эквивалент (Т. А. Невзорова, 1962,1965), аффективный эквивалент, депрессия без депрессии, тимопатический эквивалент, психовегетативный синдром и т. д.

Касаясь вопроса о нозологической принадлежности маскированных депрессий, следует напомнить выходившие ранее работы авторов. Одни авторы относят их к кругу циклотимии (Десятников В. Ф., Сорокина Т. Т. 1981; Носачев Г. Н., Павлова И. И., 1984; Pichot P., Hassan J., 1973, и др.), т. е. маниакально-депрессивному психозу, другие к аффективным расстройствам более широкого спектра (Ануфриев А. К., 1978; Walcher W., 1969, и др.). В настоящее время скрытые депрессии описываются в рамках эндогенной аффективной патологии. Имеется точка зрения, что данные состояния могут быть причислены к группе неврозов (В. Н. Мясищев, 1960, 1963). А. К. Ануфриев (1978) считает, что вегетативные депрессии Лемке, эндореактивные дистимии Вейтбрехта и ранние стадии депрессии истощения Кильхольца являются маскированными депрессивными состояниями. Выраженный полиморфизм скрытых депрессий крайне осложняет попытки создания их классификации. В отечественной литературе вопросам классификации маскированных депрессий посвящены работы Т. А. Невзоровой (1962, 1964, 1965), Т. А. Хвиливицкого (1957, 1965), А. К. Ануфриева (1968), В. Ф. Десятникова (1965, 1981), Т. А. Невзоровой и Ю. З. Дробижева (1962).

Общность симптомов соматической патологии и депрессии обусловливает протекание депрессий под различными «масками». А. Б. Смулевич (2012) предложил клиническую классификацию маскированных депрессий:

1) «Маски» в форме психопатологических расстройств: тревожно-фобические (генерализованное тревожное расстройство, панические атаки, агорафобия, социофобия); обсессивно-компульсивные (навязчивости); диссоциативные; ипохондрические; неврастенические; астенические (синдром хронической усталости, ювенильной астенической несостоятельности).

2) «Маски» в форме нарушения биологического ритма: бессонница; гиперсомния.

3) «Маски» в форме вегетативных, соматизированных и эндокринных расстройств: синдром вегетососудистой дистонии, головокружение; функциональные нарушения внутренних органов (синдром гипервентиляции, синдром раздраженной толстой кишки и др.); нейродермит, кожный зуд; анорексия, булимия; импотенция, нарушения менструального цикла.

4) «Маски» в форме алгий (болей в различных частях тела и органах): цефалгии; кардиалгии; невралгии (тройничного, лицевого нервов, межреберная невралгия, пояснично-крестцовый радикулит); псевдоревматические артралгии и прочие.

5) «Маски» в форме патохарактерологических расстройств: расстройства влечений (дипсомания, наркомания, токсикомания); антисоциальное поведение (склонность к дисфориям, импульсивность, конфликтность, конфронтационные установки, вспышки агрессии); истерические реакции (обидчивость, плаксивость, склонность к драматизации ситуации, стремление привлечь внимание к своим недомоганиям, принятие роли больного, тенденции к самоповреждениям, суицидальный шантаж); психопатические состояния депрессивного спектра с явлениями аффективной лабильности, заниженной самооценкой, чертами сенситивности и зависимости.

Своевременная диагностика этих состояний в значительной мере затруднена, так как нередко создается впечатление наличия соматического заболевания. Больные обычно обращаются не к психиатру, а к другим специалистам, длительное время безуспешно обследуются и лечатся в соответствующих учреждениях, где иногда предпринимаются различного рода серьезные вмешательства. По данным эпидемиологических исследований число скрытых депрессий среди больных обратившихся в общемедицинские (не психиатрические) учреждения доходит до 40 %.

В качестве соматовегетативных проявлений у больных могут наблюдаться расстройства сна, изменения массы тела, неприятные ощущения в голове, головные боли, мигрени, невралгии и миозиты, люмбаго, чувство онемения и похолодания в какой-то части тела, боли или неприятные ощущения в области сердца, различные аритмии, изменение цифр артериального давления с развитием в некоторых случаях сосудистых кризов, а также различные нарушения со стороны зрения - мерцание перед глазами, светящиеся круги, цветные искры, преходящий нистагм или диплопия, блефароспазм, ухудшение зрения, не поддающееся обычной коррекции, и различного рода аллергические проявления, включающие дерматиты, экзему и даже, по некоторым описаниям, приступы бронхиальной астмы. В качестве так называемых «фасадных» симптомов описываются также утренняя и дневная рвота, сухость во рту, шум и звон в ушах, разнообразные боли и неприятные ощущения в брюшной полости, колиты и гастриты, импотенция. Как показывает практика это достаточно обширное, но далеко не полное (исчерпывающее) перечисление, «маски» скрытых депрессий могут быть бесконечно разнообразными.

Скрытые депрессии крайне полиморфны. Многообразие симптомов указывает на то, что больные с маскированными депрессивными состояниями могут встретиться в практике врачей многих специальностей (Peters, Halzel 1971). Период лечения «мнимых» болезней у этих врачей может растягиваться на длительное время, причем интенсивность депрессии в течение этого времени, как правило, значительно нарастает, что увеличивает суицидальную опасность таких состояний. Несвоевременная диагностика маскированных депрессий обусловлена недостаточной осведомленностью узкопрофильных специалистов о клинической картине срытой депрессии. В некоторых случаях и врачи-психиатры не могут исключить наличие соматического заболевания или же склонны давать подавленному настроению больных чисто психологическое объяснение, связывая его с трудностью диагностики и лечения предполагаемого соматического заболевания.

Важной особенностью скрытых депрессий, помогающей обычно в постановке диагноза, является то, что проявления соматовегетативного «фасада» обычно не укладываются полностью в рамки того заболевания, которое они имитируют, и врачи непсихиатрических специальностей, как правило, отмечают этот факт, а также обращают внимание на безуспешность лечения предполагаемого соматического страдания. На данный факт следует обратить особое внимание, так как он обычно заставляет заподозрить наличие скрытой депрессии.

Основные трудности при диагностике скрытых депрессий заключаются прежде всего в обнаружении собственно аффективных нарушений. Врач-психиатр или психотерапевт должен уметь выявить различные признаки гипотимии, имеющиеся в структуре состояния.

Определить депрессивное состояние позволяет ряд симптомов: чувство повышенной утомляемости, слабости со снижением витального тонуса, витальный оттенок сниженного настроения («тяжесть на душе, сердце ноет, щемит, сдавливает»), неспособность радоваться жизни, ощущение упадка сил, явления двигательного беспокойства до развития ажитированного состояния или психомоторной заторможенности, пессимистическая настроенность, самоупреки, чувство вины, идеи самообвинения, самоуничижения, потеря сна, потеря интереса к своим обязанностям и профессиональной деятельности, снижение концентрации внимания, трудности в переработке новой информации и осуществления выбора, трудность в принятии решений, снижение сексуального влечения, потеря массы тела, запоры, нарушение менструального цикла, изменение артериального давления и пульса, а также суточные колебания аффекта и соматовегетативных расстройств (ухудшение чаще вечером).

При изучении течения заболевания диагностическими критериями могут служить периодичность появления соматовегетативных и психических расстройств, наличие в анамнезе неясных соматических нарушений, стертых, классических депрессивных или маниакальных фаз, спонтанность возникновения и исчезновения приступов заболевания, сезонное возникновение приступов болезни. При диагностике маскированных депрессий большую помощь могут оказать данные об отсутствии эффекта от соматической терапии и положительная реакция на терапию антидепрессантами.

В отношении терапии маскированных депрессий трудно привести исчерпывающие рекомендации. Как правило, лечение скрытых депрессий носит комплексный характер и проводится поэтапно.

Медикаментозная терапия. Для купирования острого состояния соматического депрессивного расстройства применяются разнообразные сочетания антидепрессантов с нейролептиками, в некоторых случаях с транквилизаторами, что помогает улучшить качество сна, снизить, а затем устранить болевые физические ощущения. Эти препараты назначает только врач – психотерапевт или психиатр. Принимая во внимание тенденцию скрытых депрессий к затяжному течению, следует по возможности принимать меры для преодоления намечающейся резистентности к терапии. Назначение антидепрессантов при скрытой депрессии не всегда обязательно – все зависит от тяжести заболевания.

Психотерапия. В ходе комплексного лечения используются различные методики психотерапии, включая как индивидуальные, так и групповые сессии. В процессе этих встреч психотерапевт направляет усилия больного/пациента на осознание психологических причин появления соматической симптоматики.

В современной практике используются такие подходы, как:

1) Когнитивно-поведенческий. Он направлен на изменение негативных паттернов мышления и восприятия собственной жизни. В рамках этой терапии происходит анализ и коррекция деструктивных убеждений, а также разработка положительных когнитивных стратегий. Пациент обучается распознавать и переосмысливать негативные мысли, что способствует улучшению эмоционального состояния и формированию более здоровых психологических реакций на жизненные ситуации. Когнитивно-поведенческий подход является эффективным инструментом, позволяя человеку активно участвовать в процессе изменения своего эмоционального благополучия. Тест Бека оценивает наличие и степень выраженности депрессивных симптомов; опросник PHQ-9, разработанный для диагностики и мониторинга депрессии, часто используется в клинической практике, также применятся иные специализированные опросники и анкеты для выявления особенностей характера пациента.

2) Интерперсональный. В лечении скрытой депрессии уделяется особое внимание отношениям с близкими и родственниками. В ходе такой терапии фокусируются на взаимодействии больного с окружающими, обсуждаются вопросы коммуникации, разрешения конфликтов и улучшения взаимопонимания в семейной и социальной сферах. Этот метод способствует улучшению межличностных навыков, а также формированию поддерживающей среды, что является важным аспектом в общем комплексе лечения.

3) Психодинамический. Способ сосредотачивается на осознании скрытых смыслов и разрешении психологических конфликтов. Терапевт взаимодействует с пациентом, исследуя его бессознательные процессы, причины эмоциональных проблем и стремления. В ходе сеансов выявляются подавленные мысли, воспоминания и чувства, которые могут быть связаны с прошлыми травмами или неразрешенными конфликтами. Пациент постепенно осознает эти аспекты своей психики, что способствует разрешению эмоциональных проблем и снижению симптомов маскированной депрессии. Психодинамический подход подчеркивает важность глубокого понимания собственного внутреннего мира для достижения психического равновесия.

4) Экзистенциальный. Он фокусируется на проработке глубинных переживаний и травматического опыта, связанного со смыслом жизни и собственным существованием. Врач помогает понять разные аспекты жизни, исследовать вопросы смерти, свободы, одиночества и бессмысленности. В ходе сессий обсуждаются фундаментальные темы, такие как цель жизни, ответственность перед собой и окружающими, выбор и личная свобода. Пациенты проходят через размышления и диалог, направленные на поиск глубинных ответов на вопросы о смысле своего существования. Экзистенциальный подход призван помочь пациенту лучше понять себя и свои ценности, что может привести к новому восприятию жизни.

5) Гештальт-терапия. Эффективный метод, сфокусированный на целостном восприятии личного опыта и осознании текущего момента. В рамках гештальт-терапии пациент и терапевт вместе исследуют эмоции, мысли и телесные ощущения, сосредотачивая внимание на конкретном. Это помогает осознать и принять свои чувства, разобраться в нерешенных конфликтах и неудовлетворенных потребностях. Гештальт-терапия также использует методы экспериментов и ролевых игр, что позволяет пациенту выражать и реализовывать свои эмоции. Это создает пространство для самопознания и изменения.

Многие научные исследования доказали, что сочетание лекарственной терапии и психотерапии эффективнее, чем использование чего-то одного.

Физиотерапия. Для улучшения эмоционального состояния и продления ремиссии больным назначаются курсы мезодиэнцефальной модуляции, магнитостимуляции, электросна, лечебной физкультуры (ЛФК), гидротерапии (лечебные ванны, души и пр.). В последние годы при выраженной депрессивном компоненте активно применяется метод депривации сна, особенно при слабой эффективности лекарственного лечения.

Реабилитация и самопомощь. Для поддержания стабильного эмоционального фона рекомендованы ежедневные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, водные процедуры. Для предупреждения развития скрытой депрессии и сохранения ремиссии используются психофизиологические методы самопомощи, такие как аутогенная тренировка, методы глубокого медленного дыхания, метод прогрессивной мышечной релаксации, методы осознанной медитации, йога. Самопомощь также включает в себя сбалансированное питание, социальную поддержку, регулярный здоровый сон, снижение уровня стресса и правильное реагирование на него, а также выявление и изменение негативных мыслей, уменьшение катастрофизации событий.

Список литературы:

I. Ануфриев А.К. Скрытые эндогенные депрессии (сообщения 1,2,3)// Журн.невропатол. и психиатр., 1978, №6,8,9. С.857, 1202, 1342.

2.Анфимов Я.А. Периодическая усталость (ленность, апатия) и периодические психозы// 25-летие Общества научной медицины и гигиены при Харьковском университете: Сб.ст.Харьков, 1899.

3. Видманова Л. Н. Ларвированные депрессии: Лекция. – М.: ЦОЛИУВ, – 1988.

4. Десятников В.Ф. Маскированная депрессия (обзор литературы)//Журн.невропатол. и психиатр., 1975.

5. Десятников В.Ф., Сорокина Т.Т. Скрытая депрессия в практике врачей. Минск, 1981.

6. Елисеев Ю. Ю. Психосоматические заболевания. Полный справочник – М.: издательство АСТ – 2008.

7. Каннабих Ю.В. Циклотимия (cyclothymia), ее симптоматология и течение. М., 1914»

8. Краснушкин Е.К. О некоторых отношениях между душевными и соматическими болезнями (избранные труды). М., 1960.

9. Краснов В. Н. Депрессия в общемедицинской практике // Психиатрия и психофармакотерапия. –2002. – Т 4, № 5.

10. Мясищев В.Н. Соотношения психического и соматического при общих и системных неврозах // Вопросы взаимоотношения психического и соматического в психоневрологии и медицине: Сб.ст. Л., 1963.

11. Невзорова Т.А., Дробижев Ю.З. Соматический эквивалент циркулярного психоза и циклотимии //Сов. мед., 1962, №12.

12. Смулевич А. Б. Маскированные депрессии. Псих. расстройства в общей медицине // Consilium Medicum – № 3–2012.

13. Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине: Руководство для врачей – М.: издательство Мед. инф. агенство – 2007.

14. Харченко Е.Н., Хаустова Е.А., Чернышев О.В Маскированные депрессии в клинике психосоматических заболеваний и зависимых состояний. Таврический журнал психиатрии. - 2013. - №3 (64).